NOTA. Per la corretta visualizzazione delle visite virtuali è necessario aver installato su proprio computer QuickTime e utilizzare il browser Mozilla Firefox.

NOTA. Per la corretta visualizzazione delle visite virtuali è necessario aver installato su proprio computer QuickTime e utilizzare il browser Mozilla Firefox.

Vescovo: mons. Gianfranco Todisco

paesi: 16

parrocchie: 32

sacerdoti secolari: 42

sacerdoti regolari: 11.

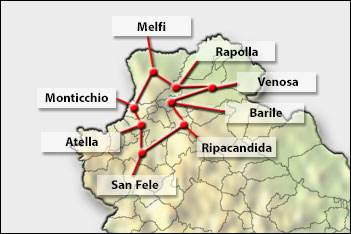

L’odierna diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa raggruppa tre diocesi "storiche", ciascuna delle quali ha avuto una propria storia illustre.

La diocesi di Melfi sarebbe stata costituita nell’agosto del 1037 dall’arcivescovo di Canosa-Bari. Il documento che lo afferma però di discussa autenticità. Papa Leone IX (1049-54) venne a Melfi nel 1050. Balduino, vescovo della città, fu presente al grande Concilio di riforma qui tenuto da Niccolò II (1059-1061) nel 1059 ed a quello convocato da Alessandro II (1061-1073) nel 1067 al fine di riordinare i turbati rapporti ecclesiastici della regione. Dal 10 settembre 1089 Urbano II (1088-99) vi tenne un terzo Concilio.

La diocesi fu assoggettata direttamente alla Santa Sede da Pasquale II (1099-1118).

Rapolla già sede vescovile qualche anno prima del 1037. A questa data s’incontra, infatti, il nome di Nando, vescovo locale. Papa Alessandro II, con bolla del 1068, rende la diocesi diretta-mente soggetta alla Sede Apostolica. Il normanno Roberto il Guiscardo le concede numerosi benefici ecclesiastici. La diocesi cessa di essere autonoma nel 1528 allorché viene unita a quella di Melfi.

Delle tre diocesi la più antica sembra essere quella di Venosa, la quale al 492 ha già un vescovo di nome Stefano, intervenuto al Concilio romano del 501. Nel 1818 essa estende la sua giurisdizione sulla diocesi di Lavello, soppressa da Pio VII. Mons. Domenico Petroni unisce ad personam dal 1° aprile 1935 la diocesi di Venosa a quella di Melfi e Rapolla.

Arcivescovo: mons. Agostino Superbo

paesi: 28 - parrocchie: 59

sacerdoti secolari: 72

sacerdoti regolari: 33

Iscrizioni risalenti al VI secolo attestano l’esistenza a Potenza di una comunità religiosa. Le fonti storiche danno alla fine del sec. V il primo vescovo di nome Erculenzio (492-96).

Primo vescovo importate Gerardo della Porta, da Piacenza (1111-1119), canonizzato da Callisto II (1119-1124) e dichiarato patrono della città. L’ultimo vescovo in ordine di tempo e che lascia una profonda traccia, mons. Augusto Bertazzoni, (1930-66), il quale regge la diocesi con grande spirito di carità e molta attenzione verso la formazione sia religiosa sia politica delle nuove generazioni. Tra i due vanno ricordati, tra gli illustri: Angelo (1419-29), consigliere prediletto della regina Giovanna II; Gaspare Cardoso (1606-15), spagnolo, che celebra un Sinodo e svolge molte opere in favore del clero locale; Giovanni Andrea Serrao (1783-99), ucciso perché intellettuale illuminista ed uomo illuminato, simpatizzante della Repubblica Napoletana del ‘99; Ignazio Monterisi (1900-13).

La diocesi di Marsico al 958, suffraganea di Salerno. Il vescovo Giovanni, monaco di Montecassino, eletto nel 1095, stabilisce definitivamente la sede vescovile a Marsico vincendo le resistenze del clero di Saponara, la quale, discendendo dalla distrutta Grumentum, era stata per secoli sede vescovile. La sua autonomia dura fino al 1818, anno in cui Pio VII (1800-1823) la unisce a Potenza.

Muro Lucano ha come primo vescovo documentato Leone (1049-50). Il presule Antonio, durante lo scisma d’Occidente (1378-1417), si schiera con l’antipapa Clemente VII (1378-1394) e da questi ottiene il trasferimento della sede vescovile a Buccino per sottrarsi ai malumori dei muresi, rimasti fedeli a Roma. La sede ritorna a Muro dopo il Concilio di Costanza (1414-1418).

Mons. De Cittadinis costruisce il primo seminario. Si nel 1565. Mons. Gagliardi lo porta a livello universitario (1767) e vi introduce l’insegnamento del canto gregoriano (unico esempio lucano). Un altro vescovo, mons. Gigli, mostra di essere sensibile anche alla cura del corpo dei suoi fedeli fondando, nel 1847, l’ospedale. Allo studio del dialetto murese e della cultura contadina locali si dedica mons. Antonio Rosario Mennonna (1955-62).

Nel 1986 le tre diocesi vengono fuse in una, la quale elevata ad Archidiocesi nel 1973 e tre anni dopo a Potenza viene attribuito il ruolo giuridico di sede metropolita per la Basilicata.

Arcivescovo: mons. Giovanni Ricchiuti

paesi: 17

parrocchie: 21

sacerdoti secolari: 38

sacerdoti regolari: 5

“E quanti abitano Acerenza in alto sospesa come un nido, e le balze bantine e i fertili terreni della bassa Forenza”. Sono i versi dedicati da Orazio alla città nelle sue “Odi” (III, 4, 14 segg.). Proprio grazie alla sua posizione geografica, il paese diventa strategicamente importante per Roma e per gli altri popoli stranieri che si susseguono nella regione durante il corso della storia.

Nei primi secoli dell’era cristiana nasce qui una diocesi, ritenuta una delle più antiche del Meridione. Risale al IV secolo e si pensa che il suo primo vescovo sia stato Giusto, più volte chiamato da Papa Gelasio (492-496) per dirimere alcune questioni sorte tra vescovi. Egli partecipa al Sinodo convocato a Roma dall’imperatore Teodorico (491-518). Nel 733 la diocesi risulta dipendere dal patriarca di Costantinopoli; due secoli dopo la si registra come suffraganea di Otranto, di rito greco. Tale dipendenza cessa nel X secolo, dopo che papa Giovanni XV (985-996) sottrae ad Otranto la diocesi e la pone alle dipendenze di Salerno, di rito latino. Papa Pasquale II (1099-1118) le conferisce la giurisdizione ecclesiastica sulle diocesi di Venosa, Gravina, Tricarico, Anglona-Tursi, Potenza. Innocenzo III (1198-1216) la unisce alla chiesa di Matera nel 1203. Le due diocesi rimangono unite fino al 1440, anno in cui la seconda è elevata a diocesi autonoma, ma per poco tempo.

La diocesi rimase a lungo una delle sedi più influenti dal punto di vista politico e una delle più ricche del Sud. Nel 1954 Matera torna ad essere sede autonoma; Acerenza, nel 1973, perde il titolo di “chiesa metropolitana”, il quale passa a Potenza.

Vescovo; mons. Francesco Nolè

paesi: 39 di cui 32 in provincia di Potenza e 7 in provincia di Matera

parrocchie: 71

sacerdoti secolari: 66 sacerdoti regolari: 22

Inizialmente la storia della diocesi di Tursi fa tutt’uno con quella di Anglona, a sette km di distanza. Considerata autonomamente, una prima notizia dell’esistenza di una diocesi a Tursi risale al 968 e dice anche che essa suffraganea di Otranto di rito greco e dipendente dal patriarca di Costantinopoli. Nel sec. XII la sede vescovile di questa città compresa nella lista dei vescovi bizantini. Nel 1320 si parla per la prima volta di Tursi come incorporata ad Anglona. Nel 1546 Paolo III (1534-49) fissò la residenza del vescovo a Tursi ed unificò il titolo [vescovo di Anglona e Tursi] (E.C.).

Nel suo territorio sono state edificate prestigiose abbazie e monasteri che hanno svolto un importante ruolo non soltanto spirituale ma anche economico: S. Maria del Sagittario a Chiaromonte; S. Nilo a Roccanova; S. Elia e S. Anastasio a Carbone, S. Zosimo nel Pollino.

Lagonegro e il suo territorio sono stati accorpati a Tursi nel 1976 a seguito del nuovo assetto dato alle diocesi italiane dalla Santa Sede. Fino a quell’anno facevano parte della diocesi di Policastro, di antica tradizione e situata in territorio salernitano.