Esterno; sulla destra: Foresteria (piano terra) e Monastero (piano superiore), secoli VI-IX.

Esterno; sulla destra: Foresteria (piano terra) e Monastero (piano superiore), secoli VI-IX.

Il Monastero fu fondato nel 942 forse dal duca normanno Gilulfo. Al piano terra era collocata la Foresteria, la parte superiore era riservata ai monaci. Serviva anche da residenza ufficiale degli Altavilla quando essi si recavano in visita all'Abbazia.

Esterno, secoli VI-IX.

Esterno, secoli VI-IX.

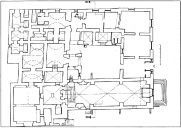

Non si sa con esattezza in quale anno sia iniziata la costruzione della chiesa. Illustri studiosi hanno manifestato pareri discordi. La tesi maggiormente accettata quella formulata dallo storico dell'arte Emile Bertaux (1869-1917), che pone la fondazione tra il 1135 e il 1150.

La costruzione della nuova chiesa nasce da un'esigenza di culto: il numero di monaci benedettini ospitati nel monastero alto (si parla di 100 unità) e la Chiesa antica appare insufficiente alle molteplici funzioni liturgiche; si decide così di progettare la costruzione di una nuova chiesa, a ridosso dell'abside esistente, conferendole le dimensioni di una basilica.

La struttura , infatti, sviluppata sul proseguimento delle linee perimetrali della Chiesa antica e misura 70 metri di lunghezza e 24 di larghezza.

Leone, scultura lapidea, sec. V, antistante l'ingresso.

Leone, scultura lapidea, sec. V, antistante l'ingresso.

Uno dei motivi che ispirava la collocazione di leoni in pietra all'ingresso di una chiesa consisteva nel ritenere l'animale emblema di Satana, dei vizi e delle eresie. Tale immagine aveva la funzione di ricordare ai fedeli, prossimi ad entrare nel tempio, che essi sarebbero stati sballottati e strattonati da tutte le parti dai demoni, fino a quando non avessero preso la strada dell'altare dove brillava la luce di Cristo.

Leone, scultura lapidea, sec. V, antistante l'ingresso.

Leone, scultura lapidea, sec. V, antistante l'ingresso.

Una molteplicità di motivi positivi presiedeva alla decisione di collocare un leone in pietra all'ingresso di una chiesa: ritenere l'animale emblema della resurrezione e del Cristo resuscitato; emblema biblico della morte di Ges, delle due nature di Cristo, della scienza del Nazareno, del Verbo divino.

Foresteria, atrio; sulla sinistra, la "colonna dell'amicizia", 942.

Foresteria, atrio; sulla sinistra, la "colonna dell'amicizia", 942.

La Foresteria fa parte del monastero, contiguo alla Chiesa antica, fondato nel 942 forse dal duca Gilulfo.

L'atrio caratterizzato da possenti volte e grandi arconi. L'attuale fisionomia risente dei restauri successivi ai terremoti del 1851 e del 1930.

La "colonna dell'amicizia" una colonna romana sormontata da un capitello bizantino. Tradizione vuole che due persone che girano intorno ad essa tenendosi per mano avranno amicizia lunga; ed inoltre, se una giovane sposa si comprime tra colonna e parete avrà assicurata la propria feconditˆ. Quest'ultimo rito si ricollega ad altri risalenti ad epoca romana, quando gli sposi celebravano le nozze nel tempio di Imene, sulla cui area sorge ora la Chiesa antica.

Nartece con Portale d'ingresso, scultura lapidea, sec. VII-X.

Nartece con Portale d'ingresso, scultura lapidea, sec. VII-X.

Nelle chiese paleocristiane il Nartece era quello spazio riservato ai catecumeni e ai penitenti, costituito da un vestibolo di solito addossato all'esterno della facciata.

Maestro Palmerio, Portale della seconda facciata, scultura lapidea, 1257.

Maestro Palmerio, Portale della seconda facciata, scultura lapidea, 1257.

Il portale fu commissionato dall’abate Barnaba (la notizia è riportata sulla cornice che chiude il timpano). Gli elementi ornamentali della parte inferiore appaiono piuttosto malandati; ciò si deve ai ripetuti raschiamenti eseguiti nel Cinquecento quando si credette che la polvere di marmo raschiata dal portale avesse il potere taumaturgico di guarire dalla malaria, abitualmente imperversante nella zona.

Maestro Palmerio, Lunetta a cordoni del portale, materiale lapideo, 1287.

Maestro Palmerio, Lunetta a cordoni del portale, materiale lapideo, 1287.

Acquasantiera, materiale lapideo, XI secolo.

Acquasantiera, materiale lapideo, XI secolo.

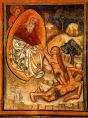

E' un capitello romanico che funge da Acquasantiera. In precedenza era utilizzato come vasca battesimale.

Sui suoi lati raffigurata, simbolicamente, la Creazione dell'uomo: dalla bocca di Dio (Logos) fuoriescono Adamo ed Eva; al di sotto vi sono animali col volto umano che stanno a significare la fusione nell'uomo delle due nature, animale e divina.

Tomba di Alberada, materiale lapideo, XII secolo.

Tomba di Alberada, materiale lapideo, XII secolo.

La nobildonna fu moglie di Guiscardo e madre di Boemondo, cantato da Torquato Tasso nella "Gerusalemme Liberata".

La tomba in marmo cipollino e la sua impostazione stilistica molto semplice: l'arca sovrastata da un timpano retto da due colonne esili. I marmi antichi e pregiati le conferiscono un senso di tristezza.

Abside

Abside

E’ asimmetrica essendo stata spostata di oltre 1 metro sulla destra dell’asse della navata centrale. Tale anomalia è mascherata dall’arco trionfale in modo scenografico, concepito da frate Erberto Mirelli, dei Cavalieri di Malta, nel XVIII secolo.

Al centro: altare in pietra (1960) sormontato dal gruppo raffigurante la SS. Trinità, opera lignea di artigianato altoatesino.

Tomba degli Altavilla, materiale lapideo, XVI secolo.

Tomba degli Altavilla, materiale lapideo, XVI secolo.

La tomba contiene, tra l'altro, i resti dei duchi normanni Guglielmo detto Braccio di Ferro, Umfredo, Dragone, Roberto il Guiscardo, Guglielmo. Originariamente ognuno di questi duchi aveva una sua tomba. Ardicino Barba, dei Cavalieri di Malta, nuovi proprietari dell'Abbazia, nel XVI secolo raccolse in un solo sacello tutti i resti mortali dei nobili che avevavo eletto la Chiesa antica a pantheon degli Altavilla. Gli stemmi dipinti sulla sinistra del timpano sono dei Cavalieri di Malta; quello centrale d'ignoto.

L'affresco, brutto e rovinato dal salnitro, rappresenta la SS. Trinità, due cavalieri inginocchiati, ed d'ignoto.

Ignoto, Madonna con Bambino, affresco, (primo pilastro a destra).

Ignoto, Madonna con Bambino, affresco, (primo pilastro a destra).

Ignoto, Vescovo benedicente, affresco, (terzo pilastro a sinistra).

Ignoto, Vescovo benedicente, affresco, (terzo pilastro a sinistra).

Dipinto di stile arcaico: il volto ha lineamenti scarni fortemente evidenziati dalla barba bianca; la càsula episcopale, in verde ocra, ricamata ed indossata su una tunica di colore rosso. La staticità della figura rotta dalla positura lineare delle mani.

Roberto d'Oderisio da Benevento, Santa Caterina d'Alessandria, affresco, sec. XII, (terzo pilastro di sinistra).

Roberto d'Oderisio da Benevento, Santa Caterina d'Alessandria, affresco, sec. XII, (terzo pilastro di sinistra).

Il dipinto di Santa Caterina si manifesta "come un'apparizione inaspettata di grazia e bellezza toscana" (Bertaux).

La raffigurazione ritrae una donna ricca e bella con diadema, in abito ricamato e manto bianco, di cui un lembo retto dal braccio sinistro; la mano destra tesa a reggere una ruota, simbolo del suo supplizio. Si narra, infatti, che ella, nata ad Alessandria d'Egitto e convertitasi al cristianesimo, fu condannata a morte per mezzo di un supplizio particolare: una macchina composta da quattro ruote armate di punte dovevano stritolare il suo corpo, ma un fulmine fece scoppiare tale macchina. Il giorno dopo la giovane, che era anche colta, fu decapitata (anno 307 o 311). Le sue spoglie riposano ai piedi del monte Sinai, dove sorge un famoso monastero a lei intitolato

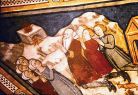

Maestro della Cappella di Pipino, Deposizione, affresco, 1350 o 1356, (terzo pilastro a sinistra).

Maestro della Cappella di Pipino, Deposizione, affresco, 1350 o 1356, (terzo pilastro a sinistra).

Il dipinto di segno giottesco. Va notata la raffigurazione del dolore sul volto di Maria e la disperazione di Giovanni, che si strappa le vesti secondo l'uso giudaico.

Ignoto, San Paolo, affresco, XII secolo, (quinto pilastro di sinistra).

Ignoto, San Paolo, affresco, XII secolo, (quinto pilastro di sinistra).

“Sui colori predominanti dell’abito rosso e dello sfondo verde, l’immagine acquista risalto per l’espressione singolare e sospesa del viso […].

La tonalità cromatica dell’affresco, basato sui colori opachi, mostra una indovinata sfumatura luminosa per mezzo della spada di colore grigio, […] e per la candida aureola che circonda il capo” (Mezzina).

Fra' Giuseppe Caccia, affresco, 1566, (quarto pilastro a destra).

Fra' Giuseppe Caccia, affresco, 1566, (quarto pilastro a destra).

Appartenente ai Cavalieri di Malta, Giuseppe Caccia era nato a Varese. Morì a Venosa il 28 settembre 1558.

Fu tumulato nella Chiesa ma nel Settecento, i discendenti trasferirono i resti mortali nella città d'origine.

Giovanni Todisco, Agostino Barba, 1566, affresco, particolare, (quinto pilastro di destra).

Giovanni Todisco, Agostino Barba, 1566, affresco, particolare, (quinto pilastro di destra).

(cfr. Scheda - Giovanni Todisco)

Ignoto, Papa Niccolò II, affresco, XIV secolo (?), (quarto pilastro a destra).

Ignoto, Papa Niccolò II, affresco, XIV secolo (?), (quarto pilastro a destra).

Niccolò II (1059-1061), da Melfi, dove si trovava per il Concilio da lui convocato (1059), venne a Venosa per consacrare la Chiesa antica, completamente rinnovata da Roberto il Guiscardo.

L’immagine si impone più per il suo vivace cromatismo che per il tratto del disegno, spesso insicuro: il rosso cupo del piviale fa da contrappunto al violaceo del camice plessato e la luminosità della barba è ben più marcata del biancore del trono che consente, tuttavia, di delineare con nettezza la figura ieratica del pontefice.

Maestro della Cappella di Pipino, Angelo benedicente, affresco, XVI secolo, (terzo pilastro a destra).

Maestro della Cappella di Pipino, Angelo benedicente, affresco, XVI secolo, (terzo pilastro a destra).

Dipinto suggestivo per i suoi toni sfumati; la sua dinamicità data dalla mano benedicente, fine ed elegante. L'opera del cosiddetto Maestro della Cappella di Pipino (quest'ultimo conte di Potenza e di Bari) e fa parte di un ciclo dipinto negli anni 1350-1356.

Ignoto, Madonna con Bambino, affresco, sec. XV (?), (primo pilastro a sinistra).

Ignoto, Madonna con Bambino, affresco, sec. XV (?), (primo pilastro a sinistra).

L'affresco uno dei cinque di soggetto mariano presenti nella Chiesa antica. "Un lirismo delicato pervade l'intero dipinto; se ne coglie l'intensità più vibrante sul viso della Madonna denso di grazia e di tenerezza; il profilo del corpo viene valorizzato dal manto scuro e dalla veste dello stesso colore bordati di giallo chiaro"

(Mezzina).

Madonna col Bambino in trono, affresco, XI secolo, (primo pilastro a destra).

Madonna col Bambino in trono, affresco, XI secolo, (primo pilastro a destra).

Ignoto, Santo Stefano diacono, affresco, XV secolo (?), (primo pilastro a destra).

Ignoto, Santo Stefano diacono, affresco, XV secolo (?), (primo pilastro a destra).

Il santo indossa una dalmatica verde scuro su camice giallo, con la sinistra regge il Vangelo su cui sono poste alcune pietre, simbolo del suo martirio avvenuto per lapidazione. Ai due lati dell'arco, gli stemmi dei Cavalieri di Rodi.

Cripta "a corridoio" con altare.

Cripta "a corridoio" con altare.

Raro esempio di cripta "a corridoio" costruita per invitare i pellegrini a non sostare in preghiera ma a sfilare dinanzi alle reliquie dei Martiri qui custodite.

Portale d'ingresso, XVI secolo.

Portale d'ingresso, XVI secolo. Abside e absidiola destra, 1150, scorcio esterno.

Abside e absidiola destra, 1150, scorcio esterno. Abside e absidiole, 1150, veduta esterna.

Abside e absidiole, 1150, veduta esterna. Interno, 1150, ingresso al deambulatorio.

Interno, 1150, ingresso al deambulatorio. Navata laterale destra col Campanile "a vela", fine XVI secolo.

Navata laterale destra col Campanile "a vela", fine XVI secolo. Colonna della navata destra sormontata da capitello, materiale lapideo, 1150.

Colonna della navata destra sormontata da capitello, materiale lapideo, 1150. Maschera, materiale lapideo, 1150, inserita nel calano di un capitello.

Maschera, materiale lapideo, 1150, inserita nel calano di un capitello. Capitello con collarino a cesto, materiale lapideo, 1150.

Capitello con collarino a cesto, materiale lapideo, 1150.